您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

临夏文艺 2023-07-12

大禹精神美名扬

陈进坚 牛岱 李建雷

大禹治水的故事在中国人的精神世界里流传了几千年,大家都熟悉这个故事,尤其是它所蕴含的深刻含义,被国人认同为中国人的精神支柱。大禹治水是历史上真实存在的故事,是中华民族文化的重要组成部分。在积石山县一带流传着关于大禹导河斩蛟龙、禹王筑石仓、禹王建祭祀台等神话传说。这些神话传说为我们研究积石山历史文化提供了宝贵资料。但对大禹的身世、大禹导河积石山的性质等问题,却一直众说纷纭,莫衷一是。本文对此进行了深入考证和研究,以求正本清源。

一、大禹身世考证

大禹,即夏禹。大禹生于东夷,姓姒,名文命,字文叔,是夏朝的开国君主。最早提出大禹身世问题的是《尚书·禹贡》篇,《禹贡》中明确记载:“禹别九州,随山浚川。疏通九州四野”。其中所说的“九州”指的是天下九州,其中心是黄河流域。《禹贡》中还提到:“禹敷土,随山浚川”。这里的“山”指的是太行山和王屋山等大山。

《水经注》中说:“禹导河积石。”《史记》中还有一句话:“禹既决九州之水,疏九河之道,修九山之导”。这句话表明大禹治水的内容是疏通河道和治理九河。《左传》记载:“九河俱入大泽”。大泽是指黄河、洛水、济水三水交汇处的湿地地区。大禹治水成功后,把黄河下游的洪水引入大海中,结束了洪水泛滥的历史。《汉书》记载:“禹治河十三年而天下清”,意思是大禹治水十三年后黄河水患得到了治理。可见大禹治水从开始治理到结束总共用了十三年时间,并且成功治理了黄河水患。《汉书》的记载与《史记》的记载相吻合,这也说明大禹治水时间长、规模大、难度高、效果好。

禹之父鲧是有崇部落首领,治水失败或者是与舜争当部落联盟首领失败后,被杀于羽山。所以大禹很可能出生在有崇或者羽山。鲧被杀,舜迁怒于鲧之子禹,禹承父业继续治水。《尚书》中所记载:“禹敷下土方,治沟渎。”“禹敷下土方”所说的“土方”即指大禹率领人民疏通黄河下游河道,治理水患;“治沟渎”所说的“沟渎”即指大禹率领人民疏通黄河下游河道后,把洪水引到大海。而这两个“土方”和大禹治水所遵循的原则和方法是完全不同的。如果说鲧治水是采用堵塞法,那么大禹治水则是采用疏导法。《尚书·禹贡》中说:“东至于海,西至于流沙,南至于江、汉,北至于无定河。”这说明大禹治水时采取的方法是将洪水引到大海去而不是堵塞在江河里。大禹治水,采用了“导”“疏”“决”“泄”的方法。导,是疏通河道,疏通水道;疏,是疏通河道时将河道中的淤泥和水全部放掉;决,是在地势较高的地方修筑堤坝,将洪水拦蓄起来;泄,是通过疏堵结合的方式将洪水泄出。他根据不同的地理位置、不同的地形地貌、不同的水文特征,采取了不同的导水疏水措施。

二、大禹治水,导河积石的原因

至于大禹为什么要到积石山一带治水,则是由于积石山一带地势险要,黄河自西向东流经积石峡时被阻断后形成了大面积的淤积和滞洪洼地。在积石山一带形成了许多巨大的泥沙堆,黄河水无法顺利通过而向东流淌。大禹为了治理这片黄色之地而远赴积石山与西王母共商治水之事。大禹生于东夷之地,曾在积石山一带生活过,与西王母(笔者认为西王母应该是母系氏族社会时期西部古羌族首领)共商治水之事等说法较为可信,而且这些说法都有一定的道理。

第一,大禹治水是为了结束部落间内部战争。大禹在父亲被杀,自己势单力薄,无法同舜对抗,被迫子承父业,继续治水,远离是非之地。尧传位女婿舜,而不传于鲧,引起部落内部矛盾。当时大禹的父亲鲧也参与了权利争夺,尧借鲧治水没有成功而处死他。鲧被处死后,禹继承父业,面对百姓怨声载道,禹决定亲自治水,以解除百姓的疾苦,赢得民心。

第二,大禹治水是为了恢复发展农业生产。《国语·鲁语下》中说:“禹不忘渔父之言,乃治平洪水”。在当时生产力低下的情况下,要恢复发展农业生产首先要解决的是洪水问题。《史记·夏本纪》中说:“禹敷下土方”;《吕氏春秋》中也说:“禹治洪水而天下平”等。这些资料都说明大禹治水是为了解决水患、发展农业生产和发展经济,这也是大禹治水成功的关键因素之一。正因为治水,大禹的实干精神,名扬四海,大禹也赢得了人民的拥戴。

第三,大禹治水,导河积石,是为了加强与西部各民族的关系,大禹同西部少数民族联姻,加强了自己的实力,为他最终取代大舜而称王奠定了基础。救民倒悬,斩杀蛟龙,大禹身先士卒,立下不朽功业。大禹治水是我国古代“大洪水”神话传说的重要内容。“大洪水”神话传说最早见于《山海经》,相传大禹治理洪水,因洪水泛滥,房屋倒塌,民众流离失所,便向东方海外寻找不死之药。大禹率领民众在会稽之野与不死药相遇。禹为救民众而牺牲自己的生命,西王母赐给他“不死药”。大禹的言行感动了西王母,最终西王母救了他。救他的条件便是儿女联姻,从而促进了华夏族和西部少数民族的融合。

三、大禹曾到过积石山一带

在《山海经》《竹书纪年》《周易·系辞下》等文献中,都有大禹曾到过积石山一带的记载。所以在这里我们就以《竹书纪年》的记载来说明大禹曾在积石山一带生活过。《竹书纪年》是晋国和魏国史官所著的一部史书,里面记载了夏朝的一些情况。这部史书总共有十三篇,其中《夏纪》最主要的内容是大禹治水,书中详细记载了大禹治水的时间、地点、经过和结果等。书中提到:“禹为司空,行水。伯益为司徒,行地。皋陶为士,行刑。契为司徒,行法。” 从这部书中可以明确大禹是当时舜帝的水利部长,负责全国的水利治理。《山海经·海外西经》记载:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”这里说的“汤谷”就是昆仑山。从以上两条记载中可以看出,《山海经》所记载的“汤谷”就是昆仑山,而大禹治水的地点在积石山一带,两者相距不远。可见大禹与西王母共商治水之事是可信的。大禹曾经到过积石山一带与西王母共商治水之事,这说明大禹曾到过积石山一带与当地各族部落首领团结协作,共同谱写了治水的新篇章。

四、大禹治水的作用

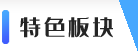

禹是夏朝的第一任君主,他继承父亲鲧的遗志,带领群众治水,用疏导的方法治理黄河,经过十三年艰苦努力,终于取得胜利,将黄河流域从洪水泛滥的水深火热之中拯救出来。大禹治水取得成功,为夏朝的建立奠定了基础。通过治水,稳定了国家秩序,改善了西部地区生活环境和生态环境,解决了人民生产生活中遇到的难题,促进了生产力发展。大禹治水,使黄河流域从水患频发、民不聊生的时代步入了长治久安、安居乐业的新阶段。大禹治水成功,不仅使国家疆域扩大了,而且使黄河下游地区逐步成为农业发达的地区,对整个中华民族历史的发展产生了深远影响。

从历史上看,中国的古代劳动人民以他们的聪明才智,克服重重困难,终于把洪水引入大海中。大禹治水是一项伟大的工程,在这十三年中,他以非凡的智慧和毅力,不畏艰险,不怕困难,战胜了无数的险阻,终于将黄河下游的洪水引入大海中。这不仅解决了黄河下游河道上的洪水泛滥问题,为人类文明发展和进步做出了巨大贡献。大禹治水不仅在当时发挥了重要作用,而且对以后中华民族文化的发展也起到了非常重要的作用。

大禹治水的传说是在数千年前人们对洪水灾害的恐惧和对洪水治理的企盼中产生的。大禹治水后,积石山一带黄河两岸人民的生活发生了巨大的变化,人们对美好生活的向往越来越强烈。因此,大禹治水成功后,他与西王母共商治水之事等民间传说,在积石山黄河两岸传播开来。至今积石山县黄河两岸仍然保留了大量大禹治水有关遗迹。这些传说和遗迹反映了积石山一带人民对美好生活的追求和向往。所以,大禹导河积石是真实存在的历史事实。这也符合中华民族文化传承与发展的历史事实。大禹导河积石是中华文明孕育中产生的伟大精神产物,对我们今天深入研究和弘扬中华民族优秀文化、增强民族凝聚力、实现中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。

在大禹治水中所表现出的坚定信念、无私奉献、迎难而上和艰苦奋斗精神以及善于倾听民意、体察民情和敢于创新等精神品质,不仅对后世产生了巨大影响,而且成为中华民族优秀传统文化中重要的组成部分。在今天仍然具有现实意义。

大禹治水是一场与时间赛跑的战斗,“三过家门而不入”,显示了中华民族自强不息、公而忘私、舍小家为大家的伟大精神。他在治水中,是“开疆拓土”,其功劳也是巨大的,但他却没有居功自傲,而是继续艰苦奋斗,为民服务。正如司马迁所说:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”在大禹治水过程中表现出来的高度责任感和使命感、吃苦精神、艰苦奋斗精神以及敢于创新、迎难而上的精神等品质与中华民族自强不息的伟大精神一脉相承。正是这种自强不息的精神激励着一代又一代炎黄子孙克服种种困难与险阻,前赴后继地进行斗争。中华民族之所以生生不息,充满活力,靠的就是这种自强不息、不屈不挠、团结奋斗的民族精神。

在新时代的今天,我们仍然要发扬这种自强不息、坚忍不拔、艰苦奋斗的中华民族精神。在新时代我们要把这种艰苦奋斗的精神转化为锐意进取、埋头苦干的动力和勇气,以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态,担当起实现中华民族伟大复兴中国梦的历史重任。

大禹治水成功后总结了很大经验教训,制定了相关制度,为后世各部落首领所遵循和采用。大禹治水的历史功绩,使中华民族的祖先在长期与大自然抗争中,积累了丰富的知识经验和科学发明。大禹治水就是中国古代科学技术发展史上的重大进步。大禹在治水实践中,不仅掌握了许多规律,而且积累了丰富的治水经验,总结出许多宝贵的科学知识。在治水过程中,大禹与百姓同吃同住,观察雨势变化,研究水势走向,指导大家及时排水,发现了洪水中隐藏着的危机,及时化解。这些都是中国古代科学发明的先驱,都是中华民族古代劳动人民智慧和实践的结晶。