您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

科普新天地 2021-09-02

《王维胜话陇原》第四十一篇

王维胜

有了台骀、共工、鲧三人宝贵的治水经验,特别是父亲鲧的治水经历,大禹觉得自己心里有底了。大禹想起了幼年随父亲鲧东迁,来到中原的往事。那个时候他的父亲鲧因建造城郭有功,尧把崇地封给了鲧,让父亲负责管理那里的土地和人民。

崇在河南嵩山周边,中原——天下至中的原野,指的就是这里。帝尧的宫殿也在这里 。他们父子来到崇地时,中原洪水泛滥,造成水患灾祸,百姓愁苦不堪。鲧带着儿子禹拜见尧,帝尧一脸愁容,因为他试图治理洪水,却没有效果。

帝尧见了他们父子很高兴,把治理洪灾的任务交给鲧。他则带领族人准备迁徙到唐县、望都一带,因为这里是尧帝母亲庆都的故里。但帝尧带领族人到达望都,这里仍然一片泽国,为躲避洪水,他们继续西迁到临汾。

鲧临危受命,治理洪水水患。

禹清楚的记得,他的父亲鲧用了障水法,也就是在岸边设置河堤,但是效果并不显著,水却越淹越高。父亲历时九年,救万民于水火之中,劳苦功高。却因为偷了天帝的心爱之物息壤,天帝一怒之下,命令著名的刽子手火神祝融在羽山将父亲杀死,他的父亲鲧成了一个悲剧色彩浓厚的治水英雄。

父亲鲧死后,洪水继续泛滥。

四方部落首领向舜推荐“举鲧子禹,而使续鲧之业”。

舜帝遂任命禹为司空,继续治理洪水。禹立即与益、后稷一起,召集百姓前来协助,他视察河道,并检讨鲧治水失败的原因。禹总结了其父亲治水失败的教训,改革治水方法以疏导河川治水为主导,利用水向低处流的自然趋势,疏通了九河 。

禹那时候刚结婚,为了治水到处奔波,累得小腿上筷子粗的腿毛都磨没了。他舍小家,顾大家,一心扑在治水上,三次经过家门口都没进去。第五年的时候,他妻子涂山氏生下了儿子启,孩子哇哇地哭,禹从门外走,听见哭声都没进去探望。

天帝得知禹三过家门而不入的事,深受感动,又因为他杀死了鲧,心里似乎有些内疚,主动把他的心爱之物息壤送给禹,帮助他治水。

禹翻山越岭,淌河过川,拿着测量仪器工具,从西向东,一路测度地形的高低,树立标杆,规划水道。他带领治水的民工,走遍各地,根据标杆,逢山开山,遇洼筑堤,以疏通水道,引洪水入海。

禹为了治水,费尽脑筋,不怕劳苦,也不敢休息 。

他亲自率领老百姓风餐露宿,整天在泥水里疏通河道,把平地的积水导入江河,再引入海洋。经过13年治理,终于取得成功,消除了中原洪水泛滥的灾祸 。

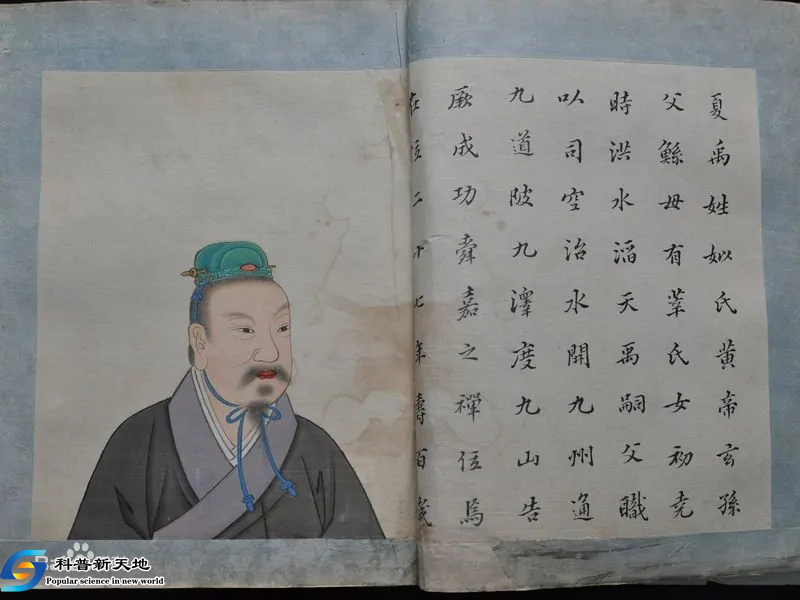

我刚才讲的都是神话传说,历史记载,现在我们讲讲大禹的出生。

关于禹的出生地说法不一,一说在汶山石纽地区,一说在石坳 。但近年来的考古研究表明,禹的故乡为现在的四川省绵阳市北川羌族自治县禹里。也有种说法,古雍州是大禹出生地和老家。也就是现在的陕西、四川两省和甘肃、青海的东部这一带。

《史记·六国年表序》记载:“禹兴于西羌。”

《吴越春秋》中说:“禹生于西羌,地曰石纽,石纽在蜀西川也。”石纽现在的四川省汶川县境内。母亲是有辛氏,今山东曹县之女,名叫女志,也叫脩已。

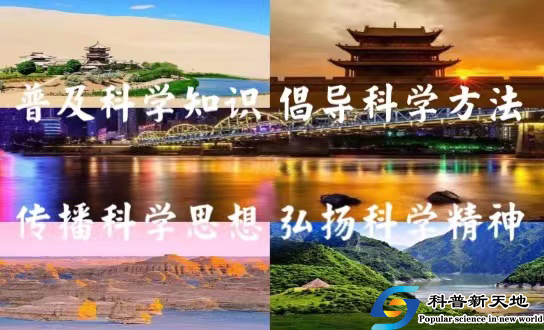

民国初年(1919),甘肃天水出土的《秦公簋》上的铭文就写着:“秦公曰:丕显朕皇祖,受天命,鼏宅禹责。”丕显是上古时代对于上帝及天子的尊称。这里“责”当读迹。迹,《说文》训步处,禹迹谓禹所行经之处也”。

簋是青铜器,古人用于盛放煮熟饭食的器皿,也用作礼器,圆口,双耳。秦公簋作于秦景公时期,是秦公之祭器,在秦汉时曾被当作容器使用。

通过出土文物和古书看到,大禹治水的足迹遍布陕甘川大地。

在青海东南部秦岭山系西部一条支脉——西倾山;在甘肃省天水市甘谷县——朱圉;在甘肃省渭源县西,是渭河的发源之地——鸟鼠;临泽县的大沙河——流沙;在四川省阿坝藏族羌族自治州——黑水,以及在甘肃境内的岷山、弱水、合黎,共有20多处地方,留下了大禹治水的传说和足迹。

大禹因治水有功,人民都感念他的功德,舜把帝王的位置禅让给他。

为了彻底战胜水患,大禹在茅山召集众神,商讨计策。

在皋陶、弃、契、伯益等人的配合与协助下,在治水方法上吸取了鲧治水的“壅防百川,堕高堙 卑”的失败教训,反其道而行之。把“堕高堙卑”的方法改为“疏川导滞,钟水丰物”,即疏通河道,开导川流阻滞,并利用泽、洼地来蓄积洪水,既可防洪,又可为干旱季节提供水源,以供农耕和饮用。

传说大禹把息壤撒到洪水中,水中迅速出现陆地,有些地方甚至形成了高山。

还有个说法是,大禹治水时,让神龙走在前面,拿它的尾巴画地,尾巴画过的地方就形成了河床。他还让一只黑色的大乌龟背着青泥走在后面,将太过深邃的沟壑填平。即使这样,大地之上的河道依然不很畅通,大禹便开挖河道以疏通流水。

王维胜、中国作家协会会员、茅盾奖入围作家。出版长篇小说《黄蜡烛》、《双城》、《打马走过草地》、《花儿》;传记《胡廷珍传奇》、《马殿选传奇》;大型旅游散文集《寻古探幽览胜》;网络小说《王维胜揭秘马仲英》。曾获《小说选刊》笔会奖、黄河文学获、敦煌文艺奖等多种奖项。长篇小说《花儿》入围第九届茅盾文学奖,获第六届黄河文学奖,第八届敦煌文艺奖。

主 编:陈华、凌峰

副主编:牛占虎、鲁世发、郗建农

编 审:牛占虎、陈南海

编 辑:癿倩倩、陈亮、魏丁丁