您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

今日头条 2023-03-21

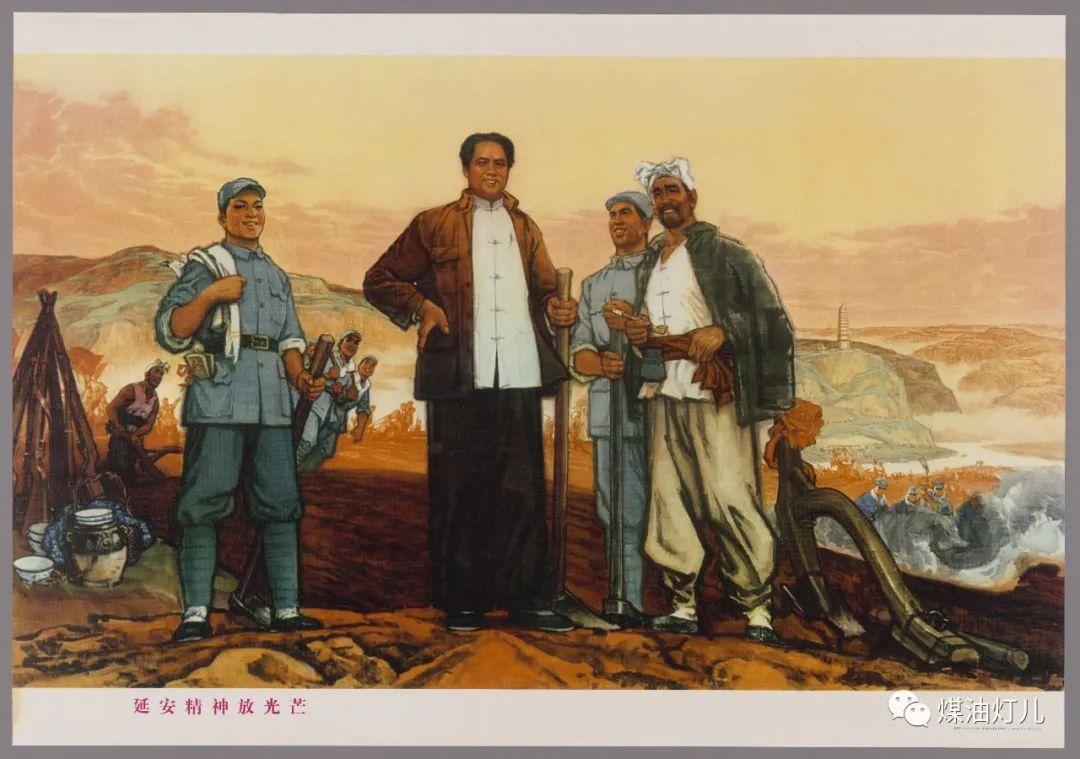

毛主席说过,领导者的责任,归结起来,主要是两件事,一是出主意,二是用干部。他靠着做好这两件事,把一支小队伍带成大队伍,把一个烂摊子变成了聚宝盆。而用干部的第一关就是要识别干部,毛主席识人选人的主要有三招。

在平常时看细节。

对那些善于观察者来说,无论一个人如何善于包装,他的能力、品行总能在不经意的细节之处暴露。毛主席就是这样的善于观察细节的高手,早在红四军时期,对于部队里一百多个主要干部,他不仅可以全部叫上名字,而且能够记住每个人的作战特点、个性爱好。1927年9月,秋收起义受挫后,毛主席带着队伍往文家市集结,这个过程中,不少士兵动摇思家。他发现罗荣桓所在的部队人数较完整,开小差当逃兵的人甚少,就紧紧抓住这个细节,找出其中的原因是党员的作用被发挥出来了。于是,他认定罗荣桓有做政治工作的本事,并采用了这一方法,提出了“支部建在连上”的主张。

在关键时看决断。

1935年,红军北上抗日途中,张国焘搞分裂执意南下,甚至宣布另立“临时中央”。在危急的情况下,毛主席想到了陕北根据地,但驻守陕北的红军15团军团长徐海东是张国焘的老部下,他会是什么立场呢?毛主席打算“投石问路”,他亲笔给徐海东写去了借款信,要借两千五百元。没想到,徐海东直接送来五千银元,同时表态拥护中央红军。徐海东后来被屡屡委以重任,跟他在关键时刻的决断密不可分。1937年,张国焘的得力干将、原红军西路军总指挥徐向前在部队失败后,沿途化妆为商人回到了延安。当时,一些人埋怨他把几万人马给搞光了,一个光杆司令还回来干什么?然而,毛主席一句“留得青山在,不怕没柴烧,你能回来就好,有了鸡何愁没蛋呢?”让徐向前确定了后半辈子的方向。能历尽千辛万苦跑回来,本身就是一种决断。

在全部经历中看实绩。

毛主席识别干部,不是看一段时间、一件事的表现,而是结合全部工作经历来看,对不是犯原则性错误的干部绝不一棍子打死。比起解决一般的问题,他更加注重开创性工作。延安时期,有一位长征过来的老同志,见他以前的部下都纷纷当上司令员之类的干部,而自己只是机关里一个普通工作人员,就找到毛主席诉苦。毛主席一下子就弄明白了这人的来意,对他说,“你讲半天无非是想跟我要官,可我手上一个官也没有,我也没法给你封官。不过我可以给你指条路,那就是你到下面去,搞出一个局面来。这个局面多大,你就是多大的官。”如此看来,人才不光需要伯乐来“识”,更要自己发光才行。

下一篇:2025新年感赋